1H NMR

1H NMRからわかることは、化合物中におけるプロトンの数(積分値)と、電子状態に依存するケミカルシフト (ppm)と、隣接するプロトンの数に依存するカップリングがあります。構造解析をするには、まず、1H NMRを見て、ケミカルシフトがいくつのところに、何個のプロトンがあり、どのようなカップリング(結合定数)をしているかを判断します。

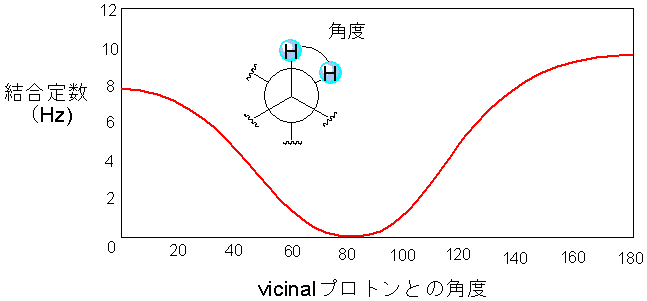

はじめにカップリングについて。分子内のプロトンは、上図のようにgeminalやvicinal位に磁気的に非等価なプロトンが存在する時、カップリング(分裂)をします。互いにカップリングをしているプロトン同士は、同じ結合定数(J値)(割れ幅)を有し、sp3混成炭素に結合しているgeminalプロトン同士のカップリングは10 Hz位で、vicinalプロトン同士については、下図のように二つのプロトンの二面角に依存した値を有します。二面角が0や180°に近いときは大きい値をとり、90°に近いときは小さい値をとることがわかります。

ここでカップリングしているプロトンの例を。

上図は、あるプロトンが計2個のgeminalおよびvicinalプロトンとカップリングしている場合の絵を表しています。

① : なにもカップリングしていない状態。(s: singlet)

② : 1個のプロトンと結合定数aでカップリングしている状態。(d: doublet)

③ : ②のプロトンがさらに結合定数aで別のプロトンとカップリングしている状態。(dd: double doublet)

または①のプロトンが磁気的等価な2個のプロトンとカップリングしている状態。(t: triplet)

④ : ②のプロトンがさらに結合定数aに近い値(b)で別のプロトンとカップリングしている状態。(dd)

(中心の山が少し重なり、外側の山より大きめになる。)

⑤ : ②のプロトンがさらに結合定数aとは大きく異なる値(c)で別のプロトンとカップリングしている状態。(dd)

(ピークの身長は1:1:1:1になる)

上図は、あるプロトンが計3個のgeminalおよびvicinalプロトンとカップリングしている場合の絵を表しています。

⑥ : ③のプロトンがさらに結合定数aで別のプロトンとカップリングしている状態。(ddd: double double doublet)

または①のプロトンが磁気的等価な3個のプロトンとカップリングしている状態。(q: quartet)

(ピークの身長はおよそ1:3:3:1になる)

⑦ : ③のプロトンがさらに結合定数aより小さい値(d)で別のプロトンとカップリングしている状態。(ddd)

⑧ : ③のプロトンがさらに結合定数aより非常に大きい値(e)で別のプロトンとカップリングしている状態。(ddd)

つぎにケミカルシフトについて。

上図は、種々の環境にあるプロトンが取りうる、大体のケミカルシフト値を示しています。

ベンゼン環や二重結合に結合しているプロトンは6~8 ppmの値をとり、エステルの酸素付け根に存在するメチン、メチレンは、4~5

ppmであることがわかります。また、窒素原子、酸素原子に結合しているメチン、メチレンは2.6~4.1

ppmであり、それらのヘテロ原子に結合していない炭化水素は、0.8~2.2 ppmの値をとります。

さらに、積分値(プロトンの数)について。

上図の(1)~(5)は全て1個分のプロトンですが、ケミカルシフトと、カップリングが異なる場合を示してあります。

見てのとおり、同じ1個分のプロトンでも、カップリングの仕方によってピークの身長が様々であることがわかります。

基本的に、カップリングを多くするほど、ピーク身長が低くなる傾向がありますが、各プロトンの積分値(面積)は変わりません。

似たようなカップリングをしているのにピーク身長が大きく異なる場合は、プロトンの数が異なると考えます。

さて、ケミカルシフトの求め方ですが、これは、1個のプロトンの重心を求めればよいです。

シングレット : そのピークの頂点の値、

ダブレット : 二つのピークの頂点の平均値

トリプレット : 真ん中のピークの頂点の値

カルテット : 両端のピークの頂点の平均値

・・・求め方は人それぞれでしょうか?

ちなみに上図の場合、

(1)の場合 : 1個のプロトンが2.01 ppmにあり、カップリングはs (シングレット)。

(2)の場合 : 1個のプロトンが5.42 ppmにあり、カップリングはd (ダブレット)、結合定数

(J) は

(5.423-5.410)×800 = 10.4 より10.4 Hz。

(3)の場合 : 1個のプロトンが3.40にあり、カップリングはdd (ダブルダブレット)、結合定数

(J) は

(3.409-3.393)÷2×800 = 6.4 より6.4, 6.4 Hz。

(4)の場合 : 1個のプロトンが6.32 ppmにあり、カップリングはdd (ダブルダブレット)、結合定数

(J) は

(6.339-6.318)×800 = 16.8 より1つは16.8 Hz。もう1つは、

(6.339-6.330)×800 = 7.2 より7.2 Hz。

(5)の場合 : 1個のプロトンが1.55 ppmにあり、カップリングはddd (ダブルダブルダブレット)、結合定数

(J)は

(1.563-1.551)÷2×800 = 4.8 より4.8, 4.8 Hz。もう1つは、

(1.563-1.560)×800 = 2.4 より2.4 Hz。

と解読します。

ケミカルシフトは、小数点以下第3位を四捨五入、一方、結合定数は、小数点以下第2位を四捨五入すると良いです。

ppm表示の1H NMRから結合定数を計算する際には、ピーク頂点の差に装置の共鳴周波数を乗じる必要があります。上図の場合は、800

MHzのNMRを用いているので計算式に800が用いられています。

また、データとしてまとめる際には、

(1)の場合、2.01 (1H, s)

(5)の場合、1.55 (1H, ddd, 4.8, 4.8, 2.4) と表記します。

13C NMRからわかることは、化合物中における炭素原子の数と、電子状態に依存するケミカルシフト (ppm)です。

全てのシグナルはシングレットであり、結合定数を求める必要はありません。炭素原子に結合しているプロトンの数が多いと、測定が容易であったり、シグナルの身長が高くなる傾向があります。ケミカルシフトは小数点以下第2位を四捨五入すると良いです。

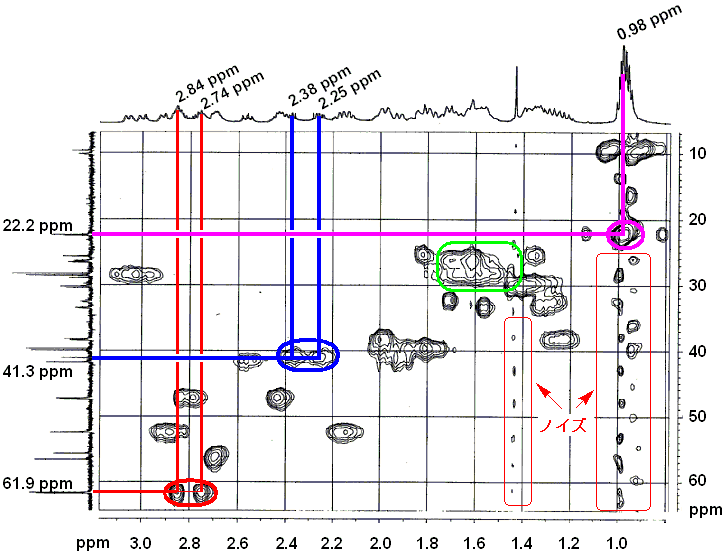

HMQC からは、Ha と 1 bond の距離にあるC1 との相関が得られます。

赤色で示した相関は、61.9 ppmの炭素原子に、2.74と2.84 ppmのプロトンが結合していることを表しています。

また、青色で示した相関は、41.3 ppmの炭素原子に、2.25と2.38 ppmのプロトンが結合していることを表しています。

緑色で示した領域は、多くの相関が重なっています。解析は諦めてください。他の手段で解析ができることがあります。

Ha に注目した場合、

1H-1H COSY からは、Ha と Hb, c, d との相関が得られます。

(Ha から 2, 3 bond の距離にあるプロトンとの相関)

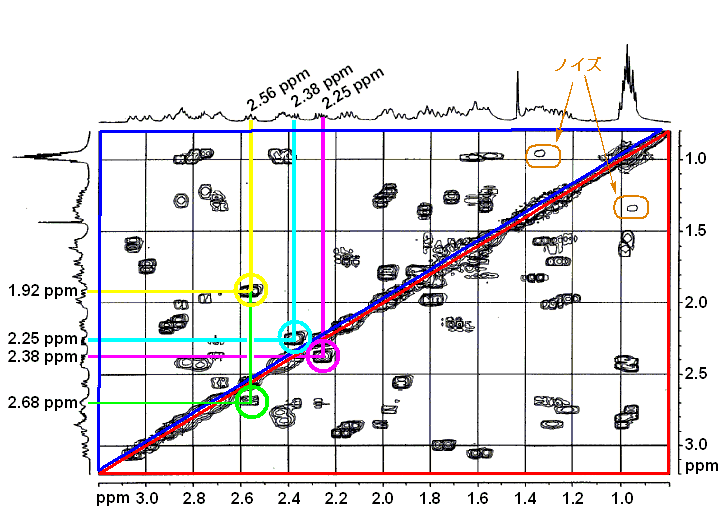

チャートを赤と青の三角で区切っていますが、二つの領域は対称になっており、どちらか片一方を全て解析すればよいことになります。たとえば、水色で示した相関と、紫色で示した相関は共に、2.25

ppmと2.38 ppmのプロトンの相関を表していますので、両方を解読すると、二度手間になります。

黄色で示した相関は2.56 ppmのプロトンと1.92 ppmのプロトンの相関を示しています。また、緑色で示した相関からは、2.56

ppmのプロトンがさらに、2.68 ppmのプロトンとも相関があることを示しています。

HMBC からは、Ha から3 bond までの距離にある C1, C2, C3, C5, C6 との相関が得られます。

赤色で示した相関は、2.56 ppmのプロトンと39.9 ppmのカーボンの相関を示しています。さらに、青色で示した相関は、2.56

ppmのプロトンが、56.1 ppmのカーボンとも相関があることを示しています。緑色と、紫色で示した相関は、52.8

ppmのカーボンに3.00と3.06 ppmの2個のプロトンから相関があることを表しています。

一方、黄色で示した相関は10.0 ppmのカーボンとの相関を示していますが、相関を辿ってプロトンの帰属を試みるも、プロトンが見当たりません。これは、HMQCで観測される相関

(1bond) は、HMBCにおいて、分裂を起こす特徴があるからです。この場合の10.0

ppmの炭素と相関があるプロトンの所在地は、0.85と1.08 ppmの中点である0.97

ppmになります。このような相関は、ときに、解析を誤らせますので注意しましょう。

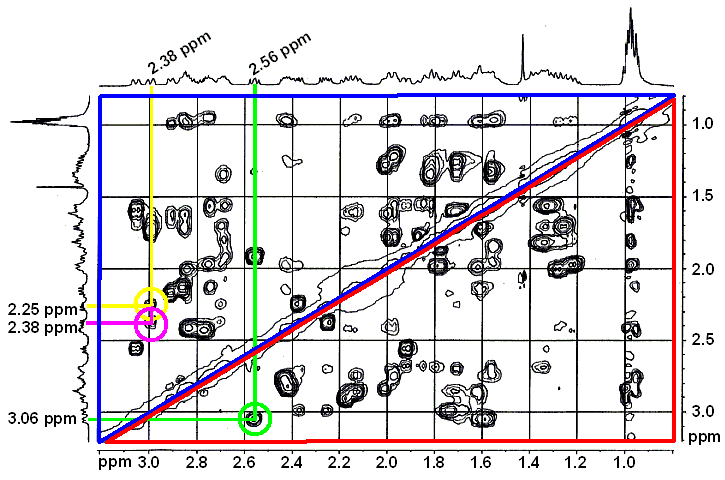

NOESY

NOESY からは、Ha と空間的に近い距離にある Hb, c, d, e, i との相関が得られます。

NOESYは主に、相対配置を帰属するときに用います。COSY同様、青色と赤色の領域は、ほぼ対称になっていますが、相関が乏しい場合などは、両方をしっかり解析した方がよいでしょう。さて、NOESYにおいては、COSYでも観測されるような、結合的に近いプロトン

(2,3bond) との相関が見られても不思議ではありません。したがって、NOESYのチャートから、COSYのチャートで見られる相関を除いた情報が特に有用な情報と言えます。黄色、緑色、紫色で示した相関は、COSYでは観測されないNOESY相関を示しています。このような情報を詳細に集める事で、相対配置を推測することができるかもしれません。

その他

COSYの拡張バージョンとでもいいいましょうか。

HOHAHA からは、Ha と Hb, c, d, e, f, g, h, j との相関が得られます。

(炭素鎖に四級炭素が存在する場合、その先にあるプロトンとの相関は基本的には得られません。Ha

と Hk, l, m, n, o など。)

NMRの測定は、国立医薬品食品衛生研究所さんのところにある、800 MHzのNMRを使わせてもらって、トップレベルの解析が可能です。

多くの場合、以上のNMR解析をすることによって、分離した化合物の相対立体配置まで帰属できます。

しかしながら、この段階では、上に示した乳酸のような鏡像異性体の区別をつけることは、まず、できません。

そこで、今度は、鏡像異性体の区別をつける(すなわち、絶対立体配置の帰属を行う)ために、アレや、コレや、とするわけです。