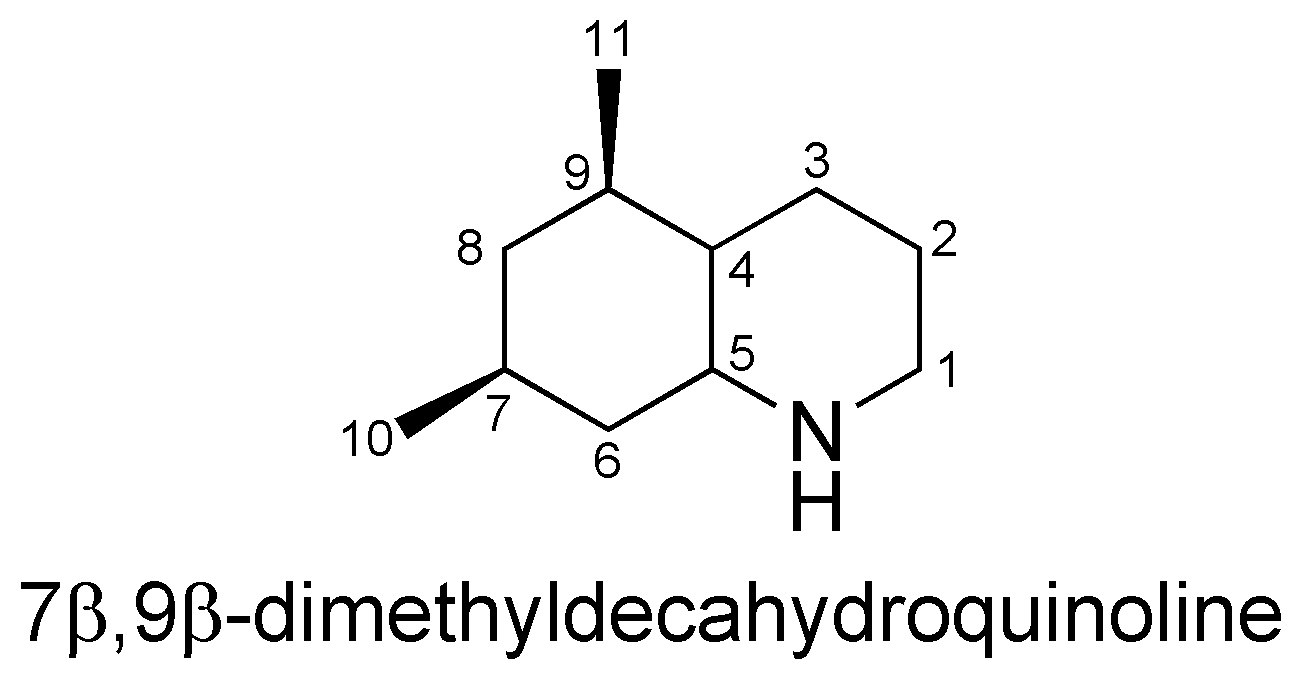

化合物の平面構造を決定することができたら、次は相対立体配置を推定する。その際に用いられるのがNOESYと結合定数J値である。NOESYでは、空間的に近い関係にあるプロトン間の相関が観測される。(当サイトではNOESYの情報を求めていらっしゃる方が多いので、少し補強してみる。)

空間的に近いとは・・・?

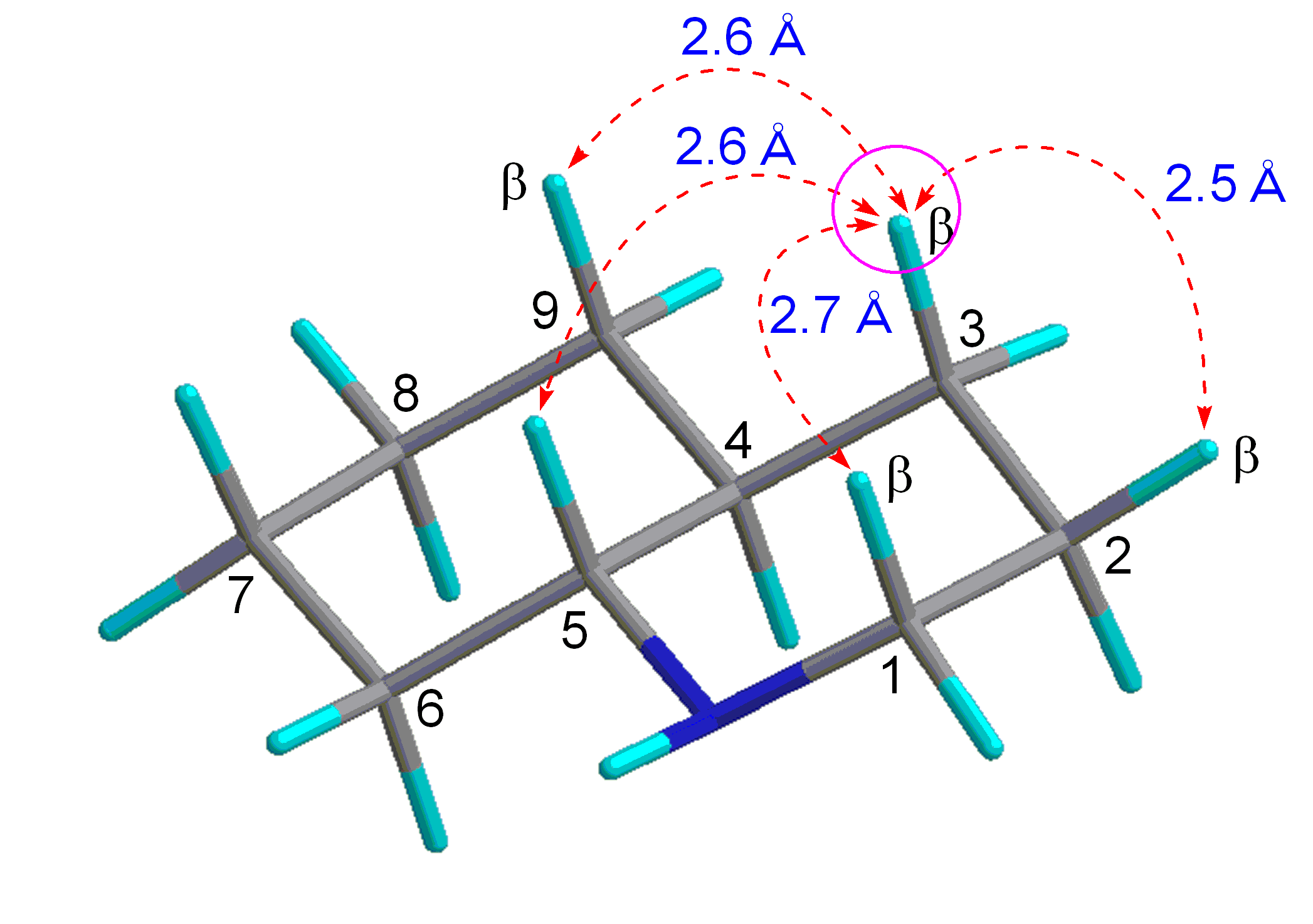

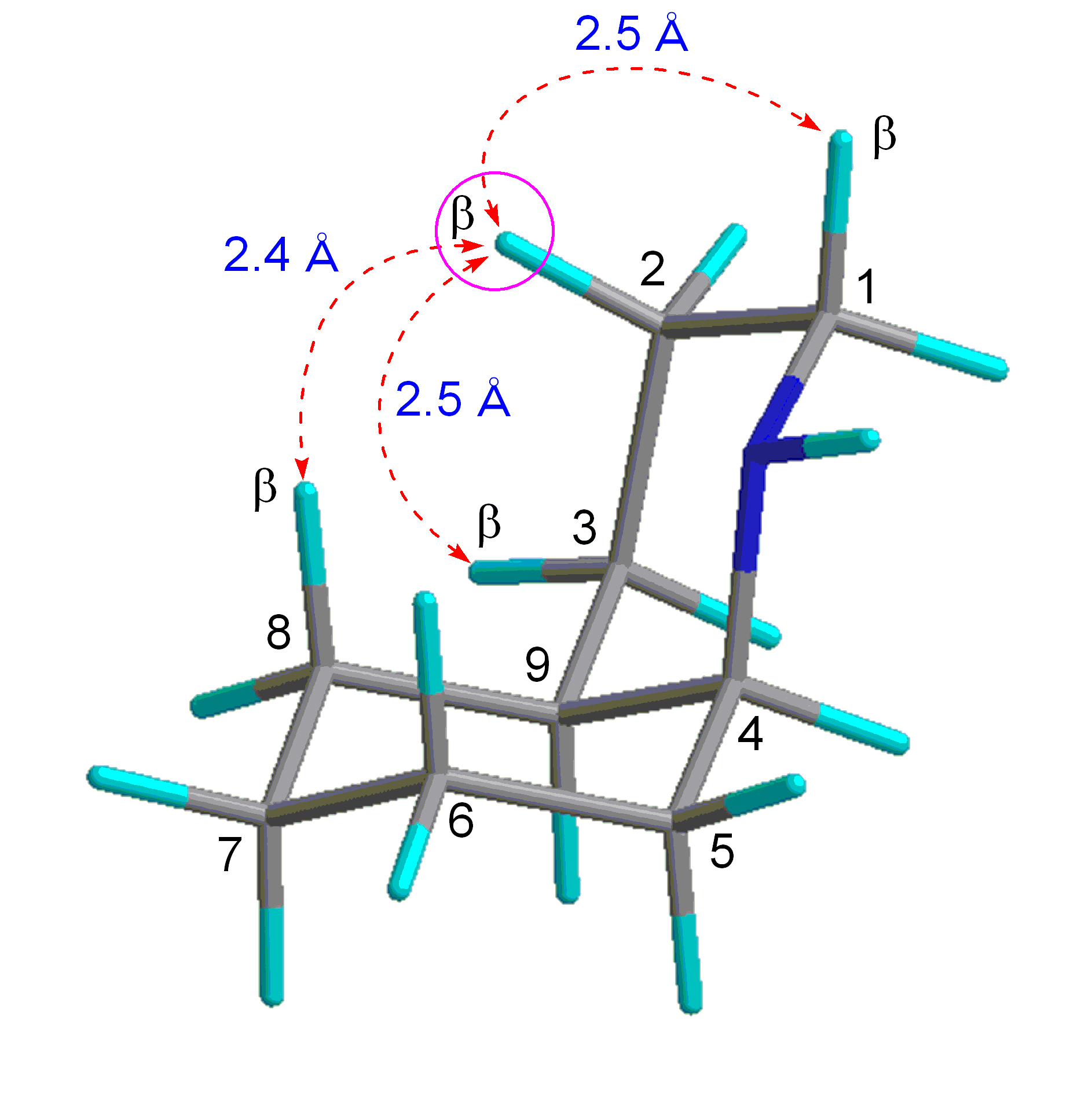

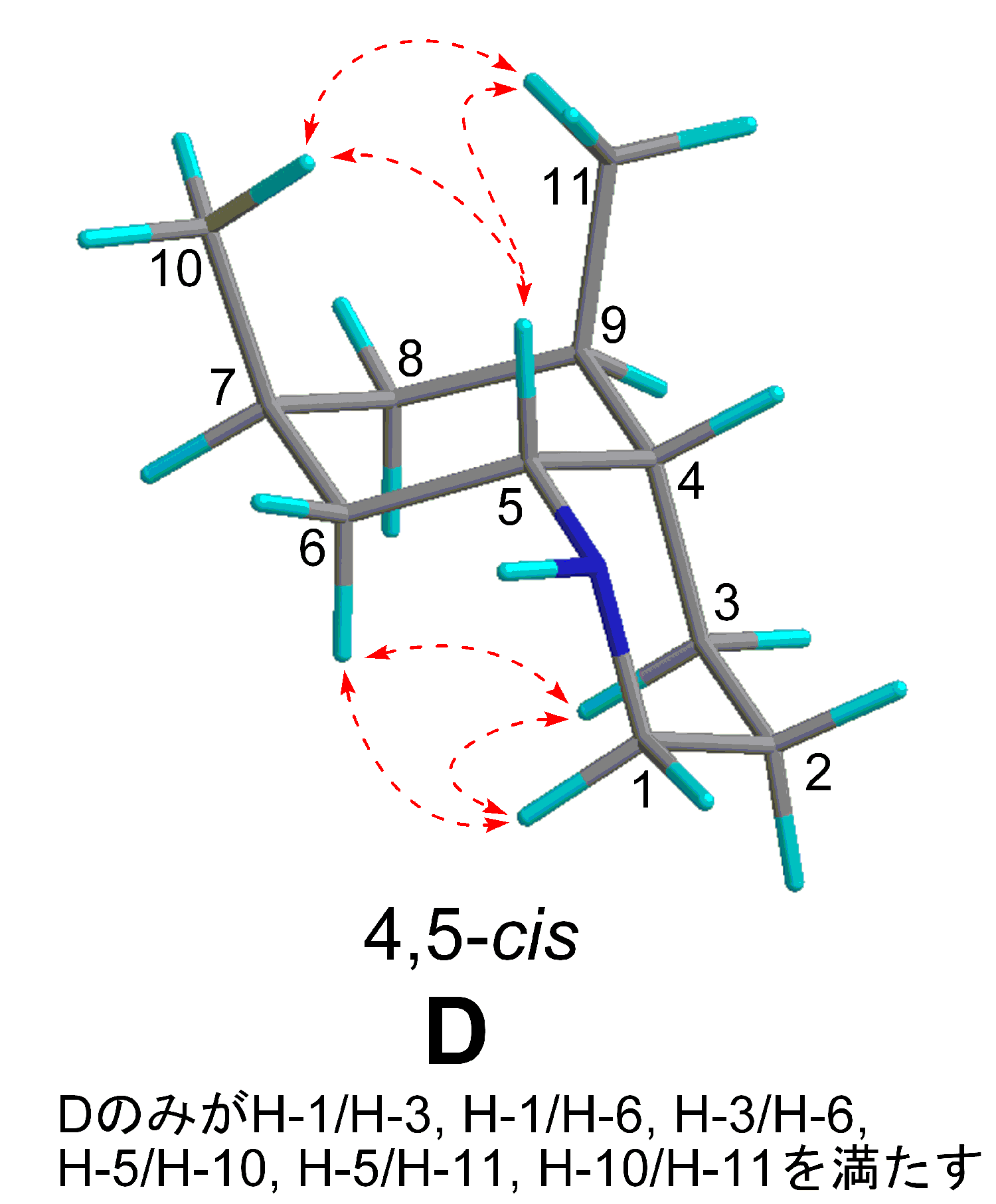

実際に相対立体配置を推定する場合は、考えられる立体構造と、実測のNOESY相関と矛盾がないか確認しながら行う。

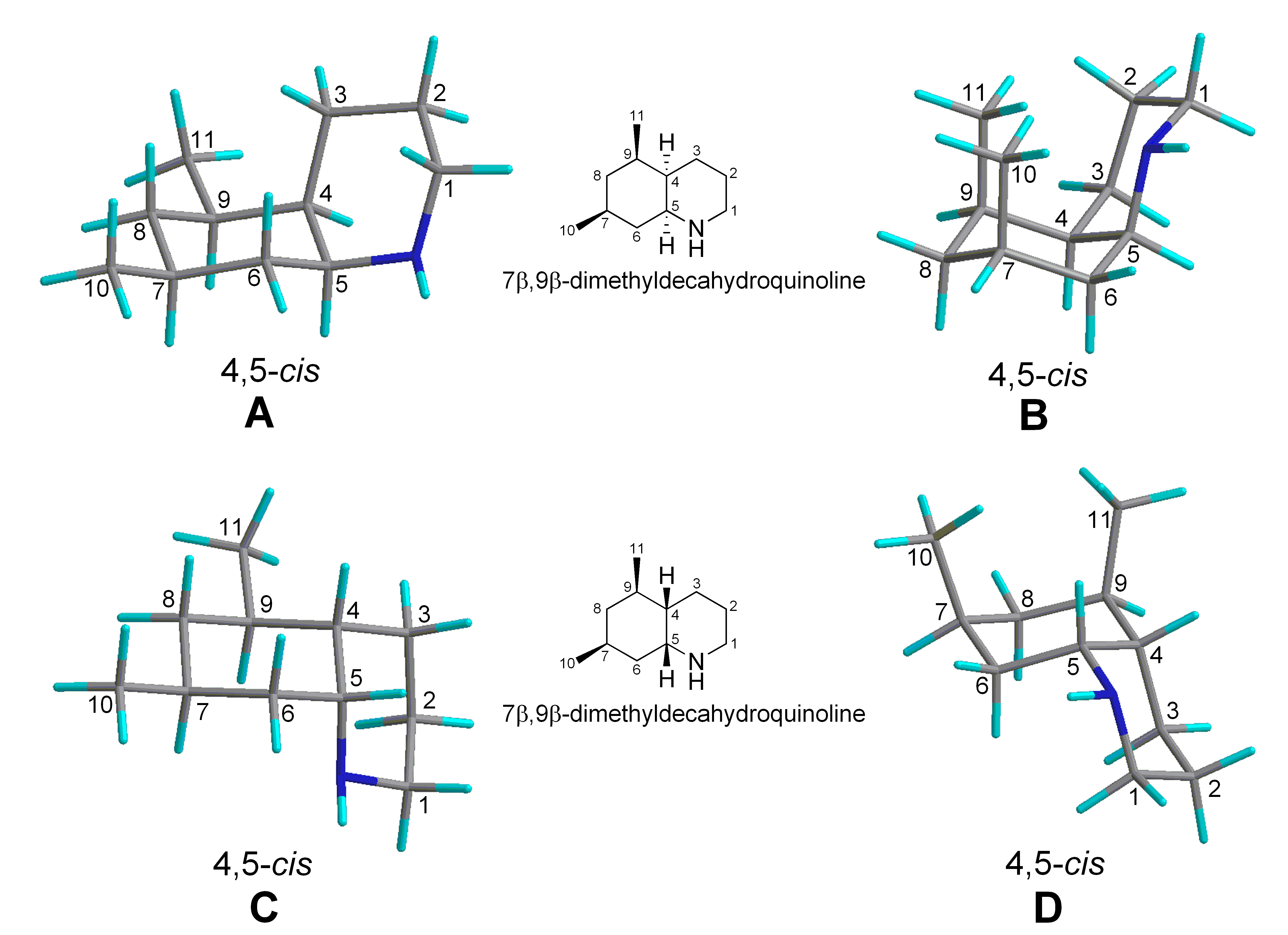

はじめに、考えられる立体構造を作る。(6員環についてはイス型配座であると考える)

4,5位がともにa-配置と仮定すると、A、Bの2つの構造が考えられる。

また、4,5位がともにb-配置と仮定すると、C、Dの2つ。

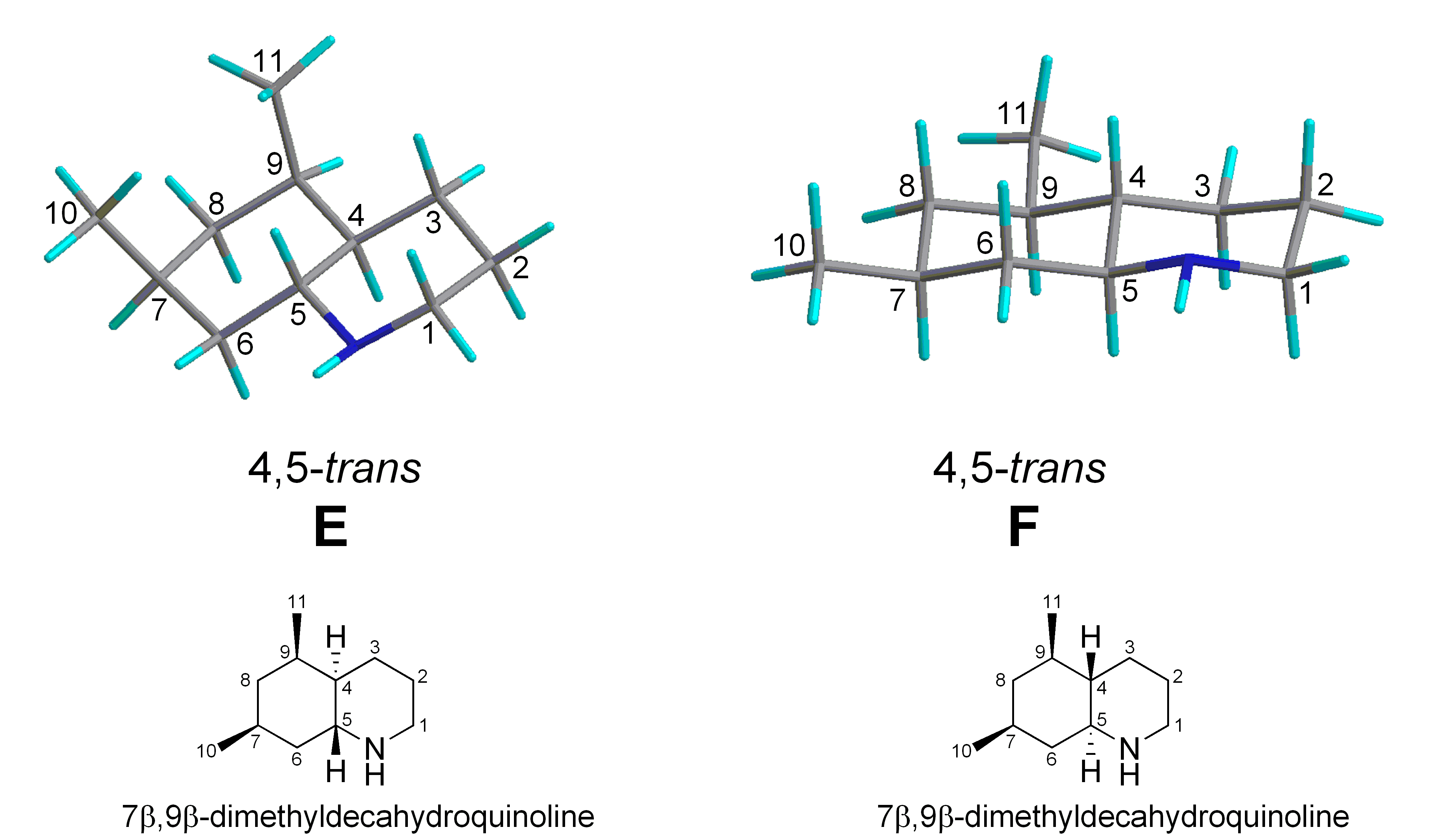

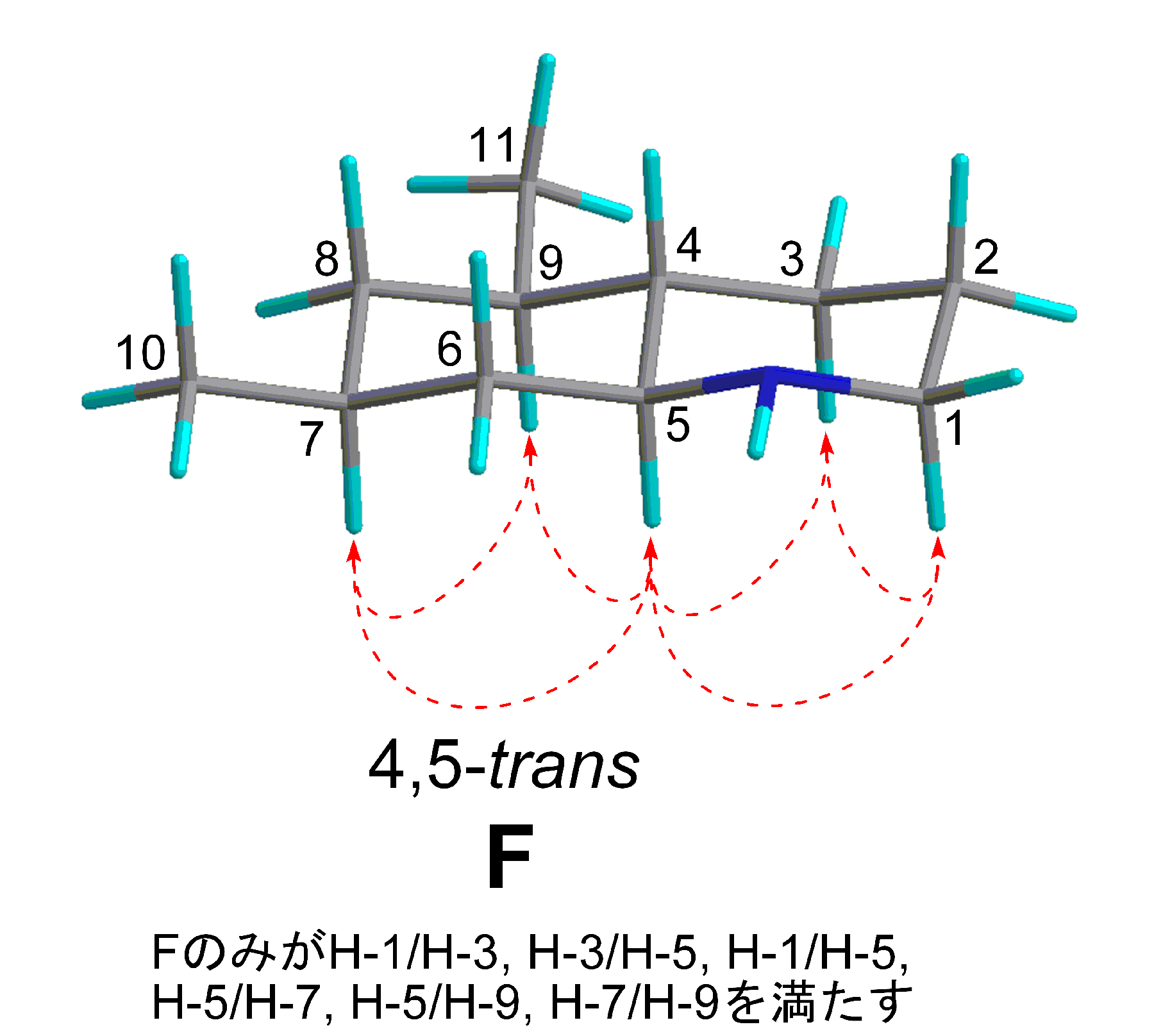

さらに、4,5位がtransの場合はE、Fの2つが考えられ、4,5位が決まっていないだけで、とりうる立体構造は6種類あ

ることになる。

ちなみにメチレンの場合は、たとえば1位のプロトンといってもH-1aとH-1bの2つが存在し、平面構造を推定した時点では、どちらがアキシアル、エクアトリアルなのかわからないことがある。(結合定数によりわかる場合もある。)このような区別も、NOESYを解析することで明らかにすることができるかもしれない。例として、立体構造FにおいてH-1/H-3、H-3/H-5、H-1/H-5にNOESY相関があったならば、それらのプロトンは全て1,3-ジアキシアルの関係(互いに近い距離にある)になっていると推定できる。(他方のH-1、H-3はエクアトリアル配向)

一方、結合定数Jも相対立体配置の帰属に用いられる。

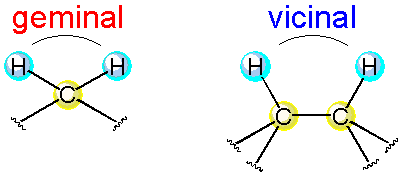

結合定数は通常、プロトン核同士のものを表す。1H NMRスペクトルにおいて、各プロトンは様々な形で現れるが、その多くは、geminalおよびvicinalのカップリングによるものである。

geminalは約10〜20 Hzと大きなJ値を持ち、vicinalの場合は二面角に依存したJ値を持つ。

多くの場合、vicinalの二面角は180°(anti)、60°(gauche)であり、それぞれJ値は10〜15 Hz、2〜5 Hzと、有意な差がある。したがって、想定される立体構造中のプロトンの形状と実測のプロトンとを照合することによって立体構造を推定することができるかもしれない。

下の表は前述の7b,9b-dimethyldecahydroquinoline、A〜F中の炭化水素プロトンについて予想される形状を示している。geminalおよび、vicinal(anti)などの大きいJ値をD、vicinal(gauche)および、vicinal(free rotation)などの小さいJ値をdと設定した。

|

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

|

1a |

DDd |

DDd |

DDd |

DDd |

DDd |

DDd |

|

1b |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

|

2a |

DDDdd |

DDDdd |

DDDdd |

DDDdd |

DDDdd |

DDDdd |

|

2b |

Ddddd |

Ddddd |

Ddddd |

Ddddd |

Ddddd |

Ddddd |

|

3a |

DDDd |

DDdd |

DDdd |

DDDd |

DDDd |

DDDd |

|

3b |

Dddd |

Dddd |

Dddd |

Dddd |

Dddd |

Dddd |

|

4 |

Dddd |

dddd |

Dddd |

Dddd |

DDdd |

DDDd |

|

5 |

Ddd |

ddd |

ddd |

Ddd |

DDd |

DDd |

|

6a |

DDD |

Ddd |

DDd |

DDd |

DDd |

DDD |

|

6b |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

|

7 |

DDddddd |

ddddddd |

DDddddd |

ddddddd |

ddddddd |

DDddddd |

|

8a |

DDD |

Ddd |

DDD |

Ddd |

Ddd |

DDD |

|

8b |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

Ddd |

|

9 |

Dddddd |

dddddd |

DDdddd |

dddddd |

dddddd |

DDdddd |

|

10 |

d |

d |

d |

d |

d |

d |

|

11 |

d |

d |

d |

d |

d |

d |

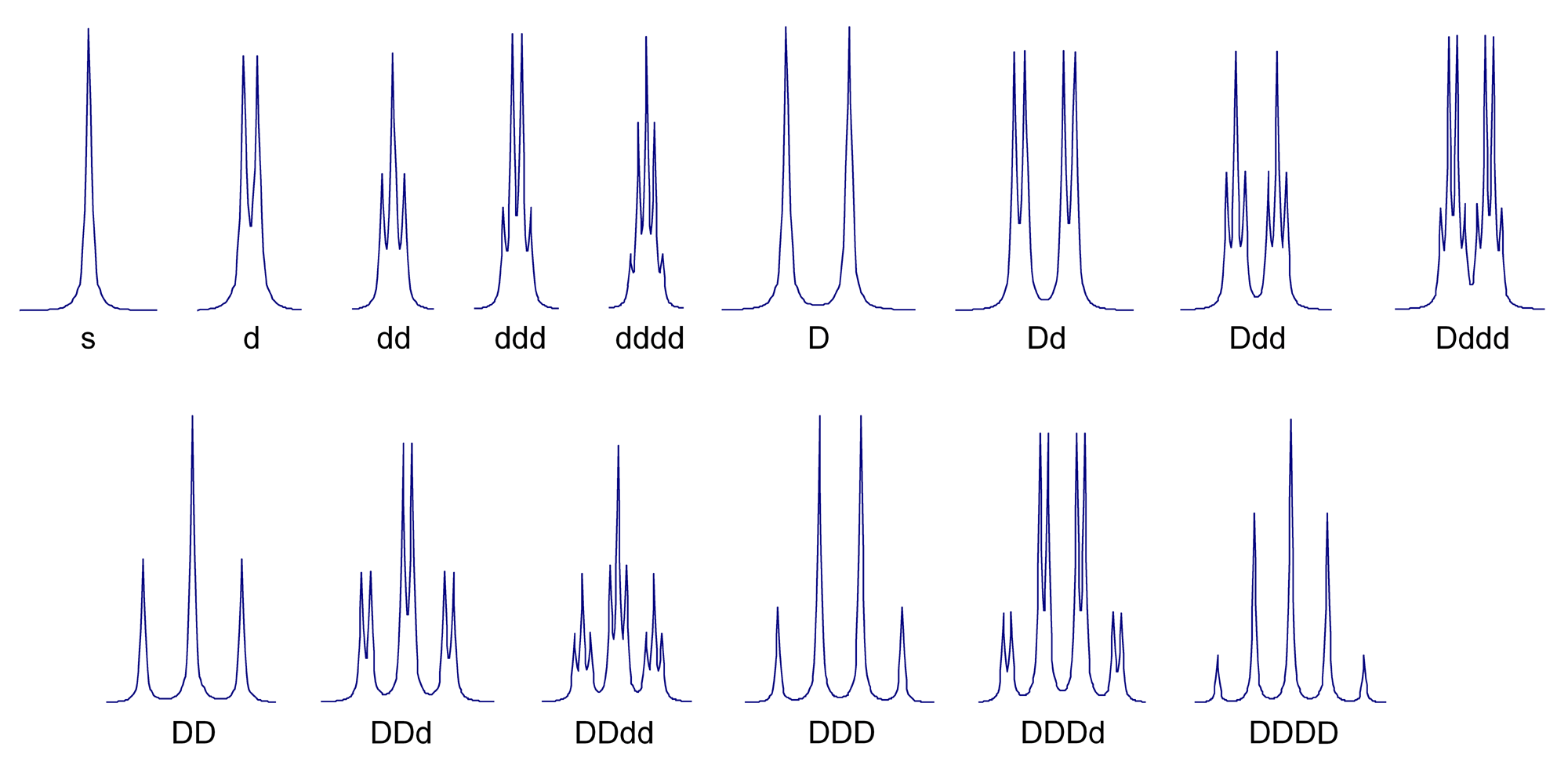

geminalとvicinal(anti)および、vicinal(gauche)とvicinal(free rotation)の結合定数がそれぞれ等しいものと仮定すると、表中のDdd、dddなどの形状は下図のような例によって示される。

上表から読み取れることは、7b,9b-dimethyldecahydroquinoline(前提として、7位、9位のメチル基はb配置であり、4位、5位の相対立体配置は決まっていないものとする。)を実際に構造解析して、平面構造を明らかにできたならば、一部のプロトンの形状を見ただけでNOESYを解析することなく相対立体配置を帰属することも可能ということ。例えば、4位のプロトンがDDDdの形をしていたならば、それだけで立体構造Fであると推定できる。1つのプロトンの形だけで絞れない場合は、他のプロトンの形について差異が見られないか考察すればよい。

実際の構造解析の際には、NOESYのみ、結合定数のみから立体構造を推定するのは難しいが、両者を相補的に用いると効果的である。